中大新聞中心

中大成功研發全球首個地震近斷層數據分析方法 有助迅速評估震級及威力

香港中文大學(中大)地球與環境科學系楊宏峰教授及其團隊,利用2023年土耳其7.8級地震的相關數據,追蹤地震破裂傳播過程,並成功研發全球首個近斷層數據分析方法。該研究不僅為地震科學帶來全新洞見,還能迅速準確地評估震級及破壞力,有助進一步發展實時地震監測技術,提升社會應對地震災害的效率。研究結果已在《科學進展》上發表。

地震是全球多個地區需要面對的重大威脅,其帶來的破壞不僅限於地面強烈震動,更可能引發海嘯或山泥傾瀉等次生災害。由於地震觀測站的數量有限,且往往距離震中數十至數百公里,研究人員不得不依賴複雜且耗時較長的反演方式來推算地震破裂過程及強度,進而帶來不確定性。隨著現代地震學觀測技術的進步,觀測站的設置逐步靠近斷層,使地震觀測的準繩度有所提升,但目前能收集到的近斷層數據數量仍十分有限,相關研究幾近空白。

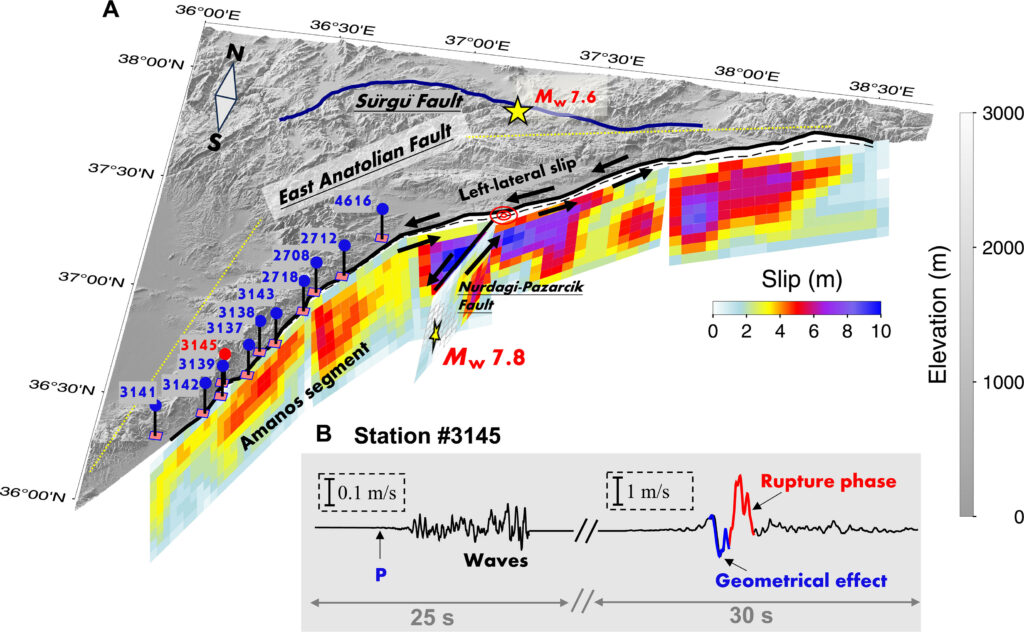

2023年2月6日,土耳其卡赫拉曼馬拉什省發生了7.8級地震,當地政府公開首次錄得的連續近斷層觀測記錄,包括在長達150公里的西南破裂段上10個觀測站、距離地震斷層不足三公里的數據。儘管科學界一直以來十分渴望得到近斷層數據,但過往仍缺乏分析該類數據的技術。楊宏峰教授及其團隊突破了傳統研究的框架,整合相關數據並發現觀測站紀錄的地震波形能清晰反映斷層局部破裂時間,進而快速追蹤斷層破裂的傳播過程,為地震科學開闢嶄新視野。

楊宏峰教授表示:「我們分析判定由斷層『幾何效應』(Geometrical effect)引起的地震波形特徵,並快速識別出獨特的『破裂震相』(Rupture phase)。透過分析10個近場觀測站的破裂震相,我們能夠在不需要任何反演方式的情況下,準確追蹤地震破裂的傳播速度。」

楊宏峰教授形容是次研究為地震觀測中「夢寐以求」的發現,並指出以往能收集到的近斷層觀測數據極其稀少,數十年來全球僅累積了約20個相關數據。是次研究重點分析單一地震中的10個近斷層記錄,經過縝密分析和數值模擬,首次成功識別出「破裂震相」,有效追蹤地震破裂傳播過程。

他續說,這嶄新方法能在地震發生後,更準確判斷地震會造成的破壞程度及受影響區域,有助政府及救災部門迅速定位受災嚴重的地區,大幅提升救災效率並減少傷亡。此外,研究同時顯示近斷層數據的價值,將有助改進未来地震觀測站的位置佈局,提高收集有效數據的機會,進一步完善地震監測系統,增強社會防震減災的能力。