中大新聞中心

中大研究團隊研發磁性軟材料逆向編程技術 推動精準醫療科技發展

香港中文大學(中大)機械與自動化工程學系張立教授帶領的合作研究團隊,成功研發磁性軟材料逆向編程技術,通過精準的磁化編程,讓不同材料可在磁場的驅動下建構成指定形狀的三維曲面。該技術未來有望應用於資訊儲存、開發仿生軟體機器人,以及精準醫療科技的發展。有關研究成果已在國際知名期刊《自然合成》(Nature Synthesis)發表。

突破磁性軟材料技術瓶頸

研究團隊從自然界獲得靈感。他們發現生物的軟組織可以自由改變為三維曲面形態,在維持生命及健康的過程中發揮重要作用。例如,人體的皮膚和肌肉會隨著環境及動作改變形狀。然而,由於磁性相互作用結構複雜,對材料變形設計及組成的算法需求甚高。傳統的算法,需要花費大量時間和資源進行磁性軟材料的模擬和模組設計,是一項極具挑戰性的任務。

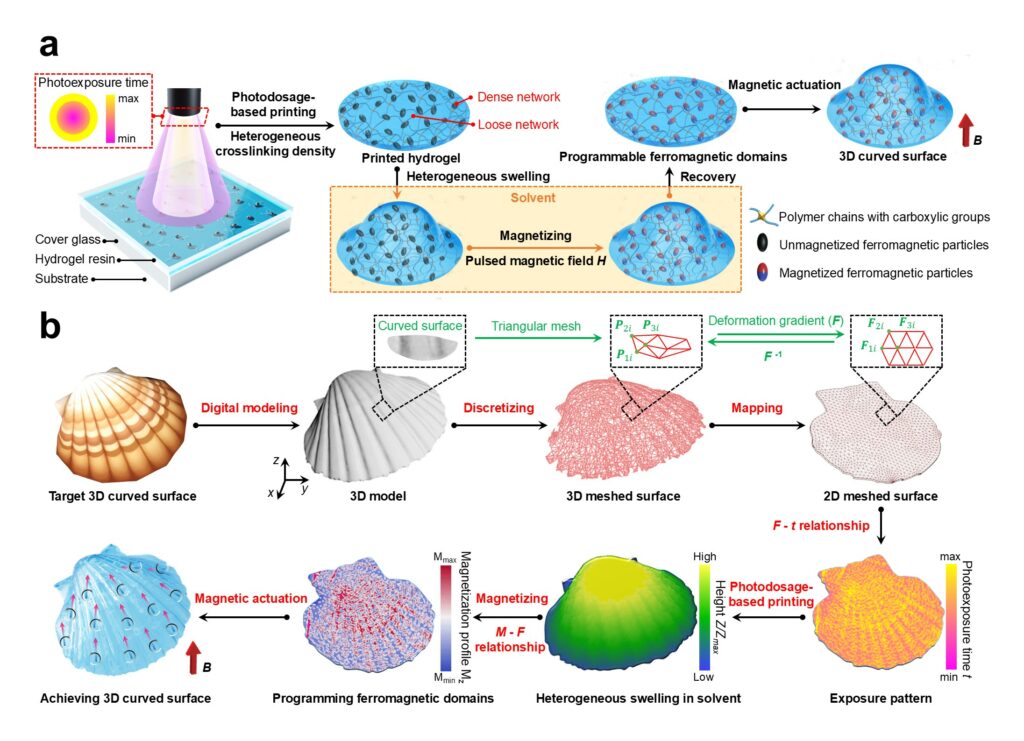

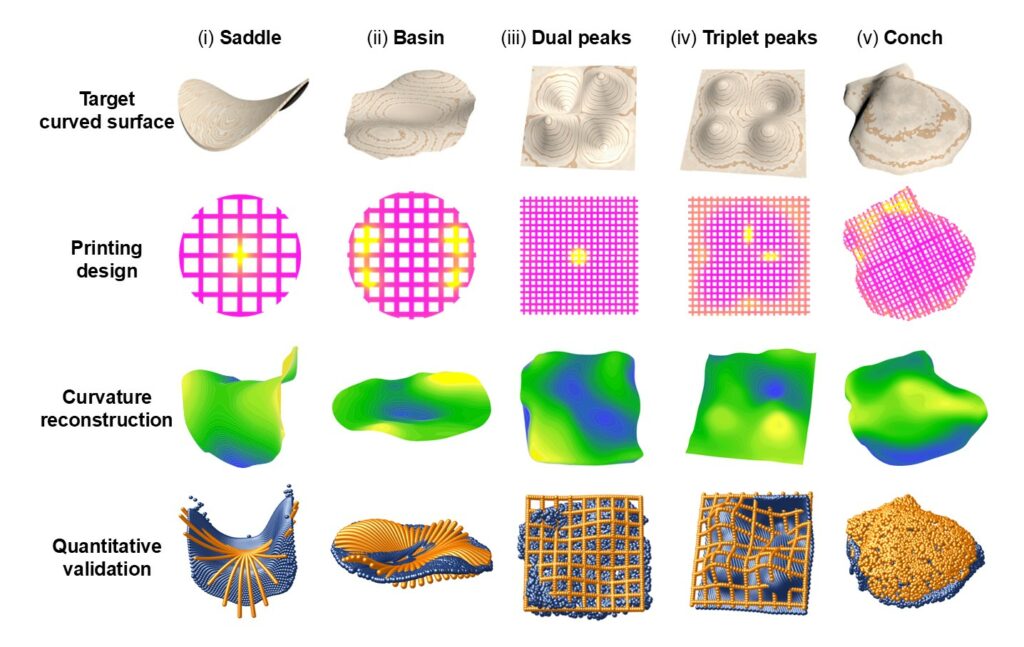

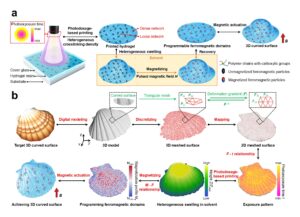

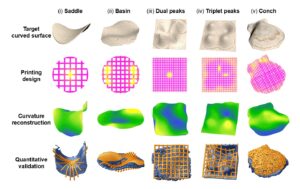

為突破此技術瓶頸,中大機械與自動化工程學系的張立教授及夏能博士,與哈爾濱工業大學(深圳)的金東東教授和馬星教授,以及中國科學技術大學王柳教授合作,研發出嶄新的磁性軟材料逆向編程技術,透過精準調控光源,實現磁性軟材料的精準編程,讓材料在磁場的驅動下靈活準確地建構指定的三維曲面。

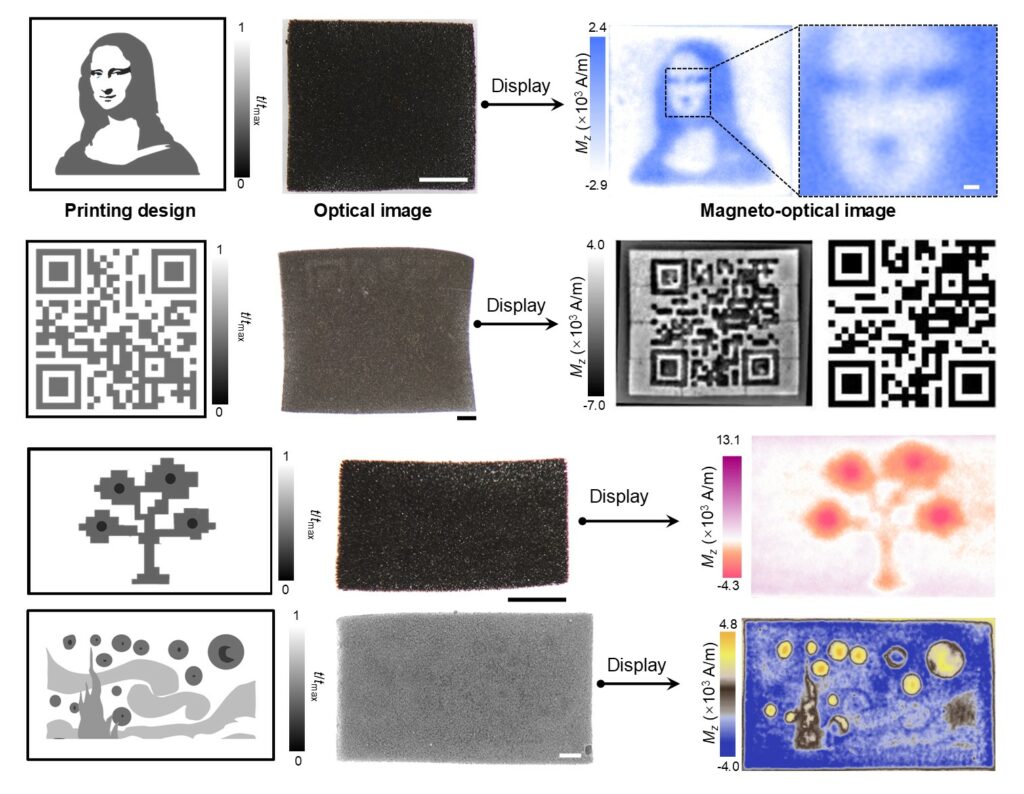

研究團隊先製備出一種摻雜磁性顆粒的水凝膠材料,並開發一種光固化3D打印技術。在3D打印過程中,透過精確調節光源的強度分布,可以將磁性水凝膠暫時從二維轉變為三維形狀,並通過施加脈衝磁場,將變形後的磁性軟材料磁化,形成各向異性的磁疇分布,使其能夠在外界磁場的驅動下呈現不同的三維形狀。此外,研究團隊還開發了一種光源設計算法,通過調節光源以精確控制磁性軟材料的打印,使打印後的材料在磁驅動下準確形成目標中的三維形狀。這項發明大幅降低磁性軟材料編程的複雜性,同時提升精準度和效率。

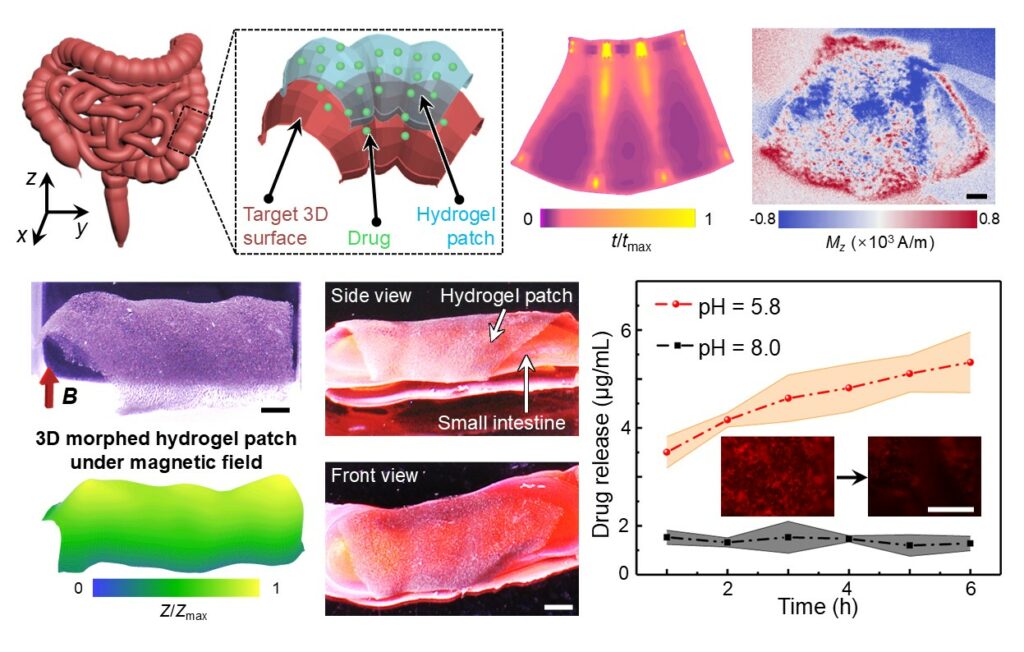

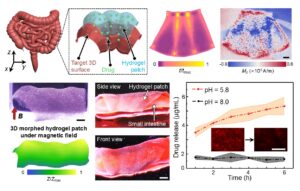

冀優化精準手術治療程序 提升效率

張立教授表示:「人體的器官大多具有複雜的三維形貌,以消化道為例,其表面存在著大量的褶皺結構,在進行如醫療貼片等標靶治療程序時會產生不少困難。我們研發的磁性軟材料逆向編程技術,有望幫助醫療人員按患者消化道的形態,設計及製作個人化醫療貼片,與受影響器官表面緊密貼合,從而提升治療效果。」

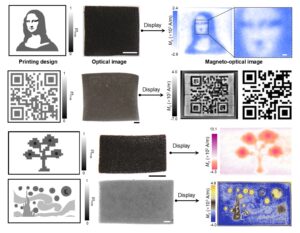

研究第一作者夏能博士表示,透過對光源的精確調節,研發成果更可應用在人臉複製、資訊儲存,及研發仿生軟體機器人。團隊將進一步推進磁性軟材料的研究,拓展其在生物醫學領域的應用,期望以發明回饋學術界及社會,推動創新科技發展。

是項研究獲香港研究資助局(RGC)、裘槎基金會、中大、國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金和深圳市科技計劃的資助,以及中大—中國科學院深圳先進技術研究院機器人與智能系統聯合實驗室和創新香港研發平台(InnoHK)醫療機械人創新技術中心的支持。

研究全文可參閱:https://www.nature.com/articles/s44160-025-00746-2