中大新聞中心

中大團隊分析長期數據 揭示北大嶼山海域中華白海豚棲息地受人為因素影響嚴重

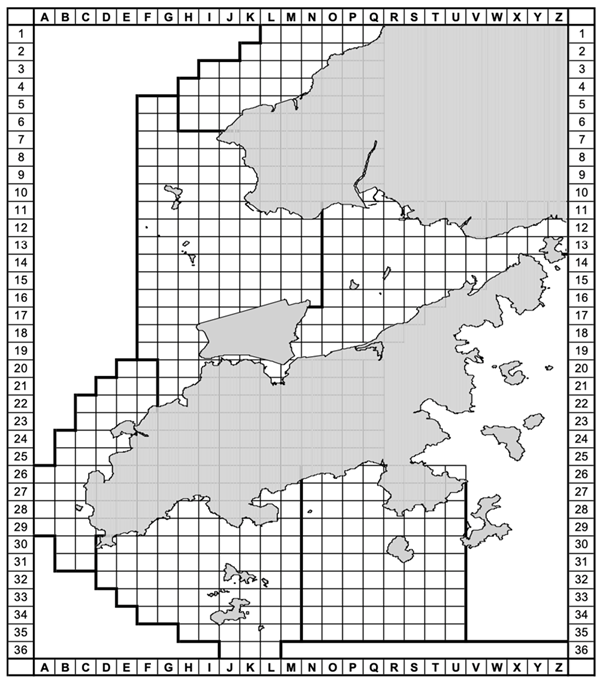

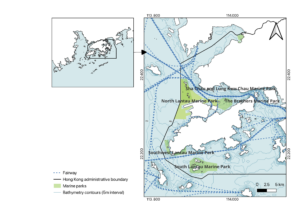

香港中文大學(中大)進行了一項研究,評估大嶼山海域的中華白海豚活動情況。該研究利用1996年至2020年的數據構建了一個創新的綜合統計模型,針對大嶼山附近六個水域[1],分析13種[2]可能影響海豚數量的自然及人為因素。研究結果最近於國際期刊《Marine Pollution Bulletin》發表。

香港的中華白海豚數量由2003年的158條,急劇下降至2020年僅37條[3],引起廣泛關注,主要原因包括填海工程導致棲息地喪失、污染、不可持續的漁業活動和高速海上交通等。然而,學術界對這些因素的相互作用如何影響海豚數量,以及海岸保護區能否有效保護海豚,一直未有充分研究。

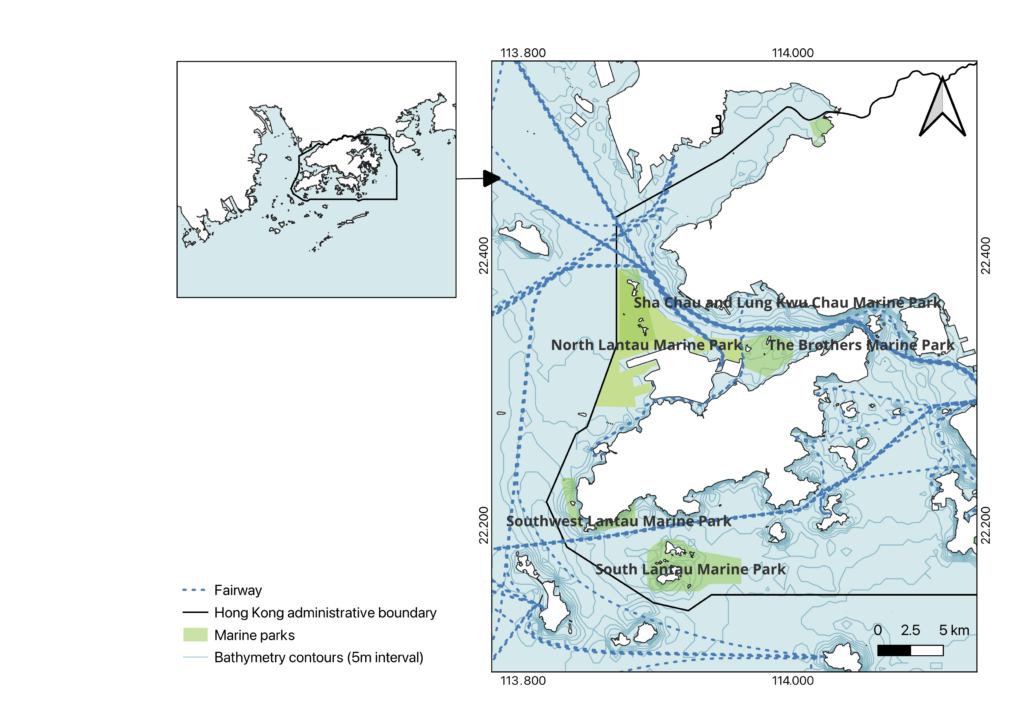

中大研究顯示,北大嶼山一帶的海豚受填海、高速船和水質污染的影響最為嚴重,該海域經歷了巨大變化,包括興建機場第三跑道、港珠澳大橋人工島和東涌填海等,導致中華白海豚的棲息地嚴重減少。相對而言,大嶼山其他海域所受的影響較輕。

創新研究方法揭示多重因素的複雜相互作用

研究團隊成員包括中大環境、能源及可持續發展研究所(IEES)副所長及地球與環境科學系副主任(教育)戴沛權教授、IEES名譽高級研究員及李福善海洋科學研究中心前主任李成業教授、IEES名譽研究員梁沛健博士,以及地球與環境科學系前研究員袁諾臨。他們分析了1996年至2020年間大嶼山附近六個水域的環境因素,包括海面溫度、水質、高速船數量、填海造地資料和漁獲量等,以評估其對中華白海豚種群的影響。

研究通訊作者梁沛健博士表示:「香港過往對中華白海豚的監測側重於東部水域,對於牠們主要棲息的西部水域卻缺乏長期的持續監測計劃。因此,對該水域25年以上的長期數據進行樣線法調查,能夠更準確了解香港海豚的種群趨勢。」

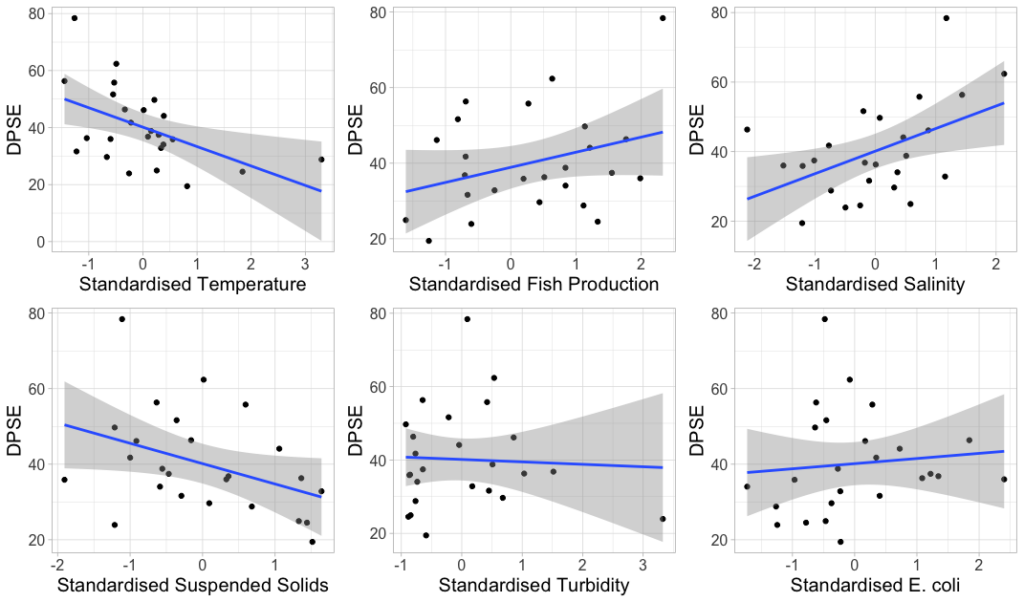

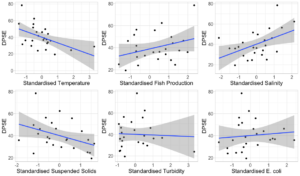

在中華白海豚的研究中,很多環境因素之間存在相關性,並會影響研究結果的準確性。是次研究詳細解釋海豚數量的下降和分布並非由單一因素造成(見附錄),而是複雜相互作用的結果。研究團隊採用多元線性回歸(multiple linear regression)和主成分回歸(Principal Component Analysis)等統計學方法,並對傳統方法和新方法進行比較評估,從而更全面地了解這些環境因素的複雜相互作用和並行影響。

海岸保護區成效有限 迫切需要全面保護措施

是次研究揭示了海豚數量下降的嚴重程度,以及海岸保護區未能有效保護海豚。研究團隊在報告中指出,儘管設立了北大嶼山海岸公園,但由於棲息地持續退化,現有保護措施顯得不足。此外,最近公布的機場城市新規劃大力推動遊艇經濟產業,將進一步加劇對海豚棲息地的干擾。

為香港及其他地區的保護政策提供參考

研究團隊強調,了解近期強烈干擾對海豚的影響具有重要的全球意義,特別是深圳、廈門、海南島、越南北部灣和柬埔寨等地區。這些區域因密集的人類活動和快速的經濟發展,對海豚種群構成巨大威脅。這項研究不僅為這些特定地區的海豚保育工作提供了重要依據,亦希望在國際層面推動野生動物保護政策的制定與發展。

梁博士強調:「這項研究揭示了棲息地喪失、污染和不可持續的海洋活動對海豚帶來的毀滅性影響,還暴露了當前保護措施(如海洋保護區)在應對這些複雜挑戰時的限制。採取全面措施保護海豚迫在眉睫,相關政府機構需要透過全面、以科學為導向的策略,優先保護棲息地,規範有害行為,以減少對中華白海豚造成的人為壓力,扭轉其數量下降的趨勢,確保這一物種的延續,維護海洋健康。」

研究全文可參閱:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X25001304

[1] 后海灣、大嶼山西北、大嶼山東北、大嶼山西、大嶼山西南及大嶼山東南。

[2] 鹽度、海表溫度、海水透明度盤深度、總氮、總磷、濁度、葉綠素-a、大腸桿菌、溶解氧濃度、懸浮物濃度、漁獲重量、高速渡輪航次,以及每年的填海活動。

[3] 年度海豚數目來自「香港鯨豚研究計劃」。