中大新聞中心

中大研究團隊發明3D磁調控動態變形軟材料

新技術受魚鰭啟發 有助塑造更靈活軟體機械人

香港中文大學(中大)機械與自動化工程學系張立教授領導的合作研究團隊發明了一種具有三維(3D)可變形能力的鐵磁性有機矽彈性體,進一步拓展可變形軟材料在工程領域的應用,例如塑造更靈活的軟體機械人。有關研究成果已於國際著名期刊《自然通訊》(Nature Communications)發表。

新技術突破現時變形自由度限制

軟材料由於可以屈曲變形,被廣泛應用於柔性電子裝置及智能系統,例如微型天線、智能黏附裝置及近距離無線通訊裝置等。現時一般控制軟材料變形的准靜態調控策略只能進行兩種形態配置(初始形貌和變形後形貌)之間切換,未能做到自由度更高及更複雜的多形態動態調控,應用範圍有所局限。

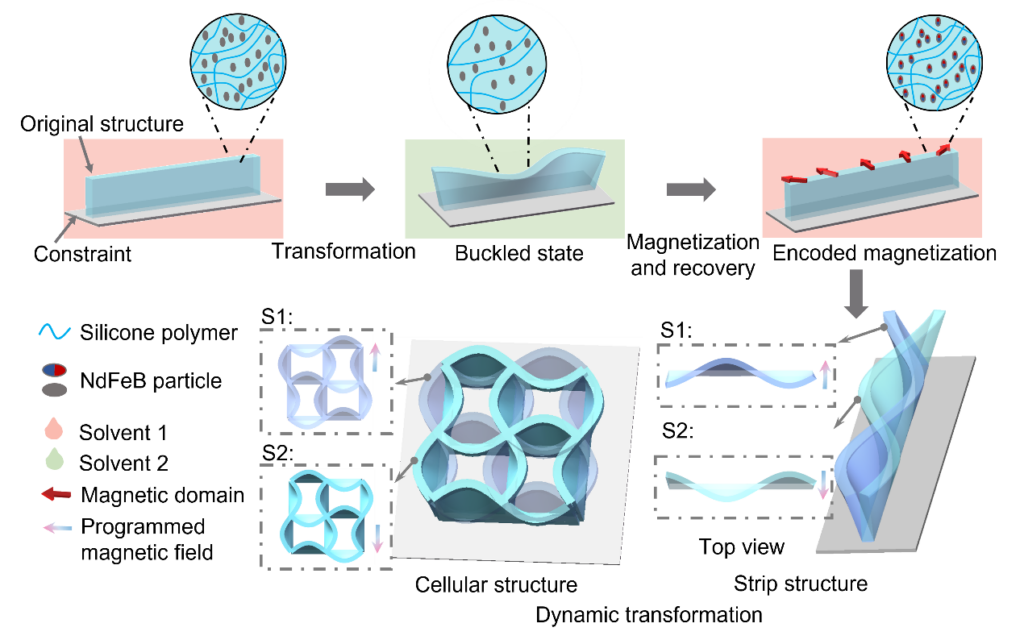

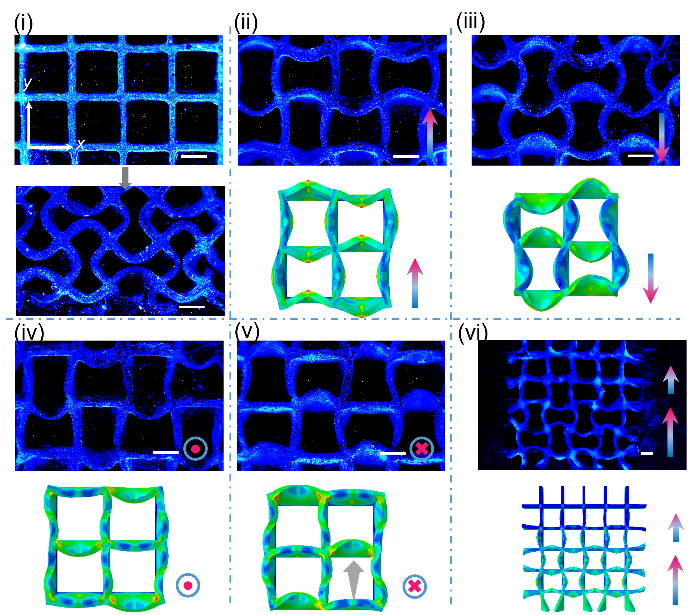

中大機械與自動化工程學系張立教授與金東東博士,聯同香港城市大學張甲晨教授及中國科學技術大學王柳教授,合作開發了一種磁動態調控策略,利用磁場控制軟材料作出更靈活的形態轉換,突破現有准靜態調控對於變形自由度的限制。他們將所研發的磁性彈性體固定在玻璃基板上,然後浸入有機溶劑甲苯。甲苯被彈性體吸收後會在其內部擴散導致膨脹,惟在基板約束下,彈性體會產生屈曲,自然形成3D複雜波浪式的變形。團隊在彈性體由膨脹至回復原狀過程中的不同階段施加強脈衝磁場磁化,利用脈衝磁場設定磁性彈性體中的3D磁疇分布,便可通過調節磁場的強度、方向及梯度,控制彈性體作出不同形態的屈曲狀態,實現遠超准靜態調控的多形態動態變換行為。

技術靈感來自魚鰭

張立教授表示:「自然界的生物通過高度可控的形態轉變以適應環境。例如葉面有皺紋的植物可改變表面面積來調節水合作用,而刀魚則通過調節其波浪形帶狀鰭來控制游動方向,包括向前或向後移動,或停留在原地不動。我們受到刀魚可隨意屈曲的波浪形魚鰭啟發,研製出可自由屈曲變形的磁性彈性體,實現3D結構在不同維度尺度下的多形態轉換。」

研究團隊通過對驅動磁場的調製,使磁性彈性體發生動態形貌重構,可用於構建具有可切換流體特性的系統,從而產生包括定向流體、混合流體和渦流在內的一系列可控流體行為,並展示了其在流體操控、微顆粒篩選、生物檢測、軟體機械人等領域的應用價值。張立教授的團隊計劃將磁性彈性體應用於其微型機械人,並進一步探索相關生物醫學應用。

這項研究得到香港研究資助局(RGC)、香港創新科技署(ITC)、裘槎基金會、中大天石機器人研究所、中大-中國科學院深圳先進技術研究院機器人與智能系統聯合實驗室、創新香港研發平台(InnoHK)的醫療機器人創新技術中心(MRC)的支持。