活动

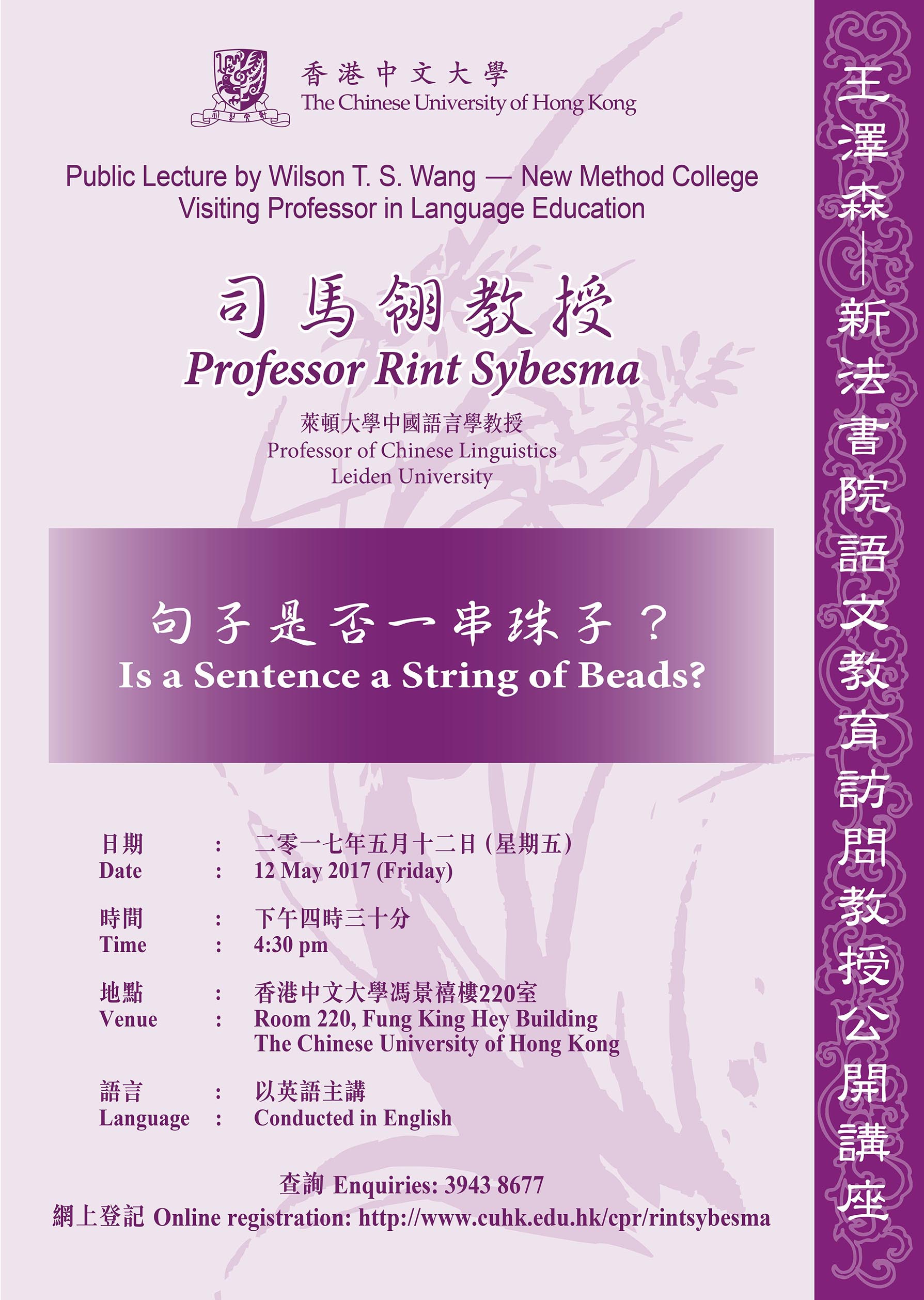

王泽森 – 新法书院语文教育访问教授公开讲座司马翎教授以英语主讲「句子是否一串珠子? 」

2017年5月12日

下午四时三十分

香港中文大学冯景禧楼220室

司马翎(Rint Sybesma)先生为荷兰莱顿大学中国语言学教授,曾在莱顿大学和辽宁大学读书,于1992年取得莱顿大学语言学博士学位,其博士论文题目为〈Causatives and accomplishments: The case of Chinese ba〉。先生主要研究兴趣为比较理论语言学,尤以汉语方言为最。司马教授近年的科研成果包括名词范域(在壮汉语中量词的作用和定指的表达)、动词范域(结果补语、内体貌词和汉语动词短语的分析性程度)、体貌词和时态(一个没有屈折形态的语言如何表达时态?),以及句末助词(特别是粤语句末助词和其与CP的关系)等相关论文/专书章节。司马教授也是2017年1月出版的《中国语言和语言学百科全书Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics 》(5册,3500页,512篇文章)的总编辑。

3943-8677

当一个人说「约翰爱他自己」时,「他自己」回指的是约翰;但在「约翰的爸爸爱他自己」这句中,「他自己」无论如何都无法回指约翰。何以会如此?这跟以下的情况相关:当你读一个句子,听到一个句子,或组合成句子时,不同的词汇就像串成一串的珠子般,一颗接著一颗地串起来。但如果你更仔细地观察,你会发现事实并非如此:词汇并不是一个一个地串起来,而是一组一组地串起来的。因为在第二个句子中,「约翰」只是词组里的一个成员,并且不是词组的代表,所以「他自己」不能回指约翰。运用乔姆斯基(Noam Chomsky)和史迪芬•平克(Steven Pinker)的成果,我们将研究这个问题,看如何辨别这些词组的方法与可能。