中大新闻中心

中大领导的研究推算臭氧污染及气候变化将令全球主要农作物产量到2050年减少逾两成

香港中文大学(中大)— 埃克塞特大学环境持续与应变联合研究中心的最新研究,综合评估了地表臭氧污染及气候变化对全球主要农作物产量的影响,并推算到2050年,全球农作物产量将减少达22%。研究同时指出南亚是受影响最严重的地区之一,尤其该地区的稻米生产,单计气候变化加剧极端天气的影响,已导致该地区的稻米生产量到本世纪末减少达四成。

这项研究是首次评估臭氧、二氧化碳排放及气候变化三项因素对农作物的共同影响,并预测每一年农作物受影响的程度,结果显示全球食物安全及粮食危机将会加剧,行动刻不容缓。相关研究结果已刊登于顶尖环境科学期刊《Environmental Research Letters》。

地表臭氧破坏农作物生长

地表臭氧主要成因是汽车及工业废气排放有机挥发物和氮氧化物,它们遇到阳光后,与空气中的氧结合形成臭氧。臭氧对人体和生态系统的健康均具有相当大的危害,对植物的毒性包括破坏光合作用、减少气体交换、诱发早期叶片死亡并阻碍自然植被和农作物的生长。由于植物在调节生态环境中起著至关重要的作用,臭氧引起的植物破坏可能进一步加速环境恶化,对人类健康造成严重后果。

按照最新预测[i],即使《巴黎协定》的所有缔约国家都能够履行其「国家自主贡献」[ii]的2030年减排目标,到2100年的全球平均气温仍会上升摄氏2.4度;二氧化碳及地表臭氧的浓度亦会高于现水平。在此情境下,即使供植物进行光合作用的二氧化碳在大气的浓度增加,出现二氧化碳施肥效应(CO2 fertilisation effect)会抵消部分臭氧及气候变化带来的负面影响,但效果轻微,亦会因植物所需的其他营养不足而限制施肥效应。

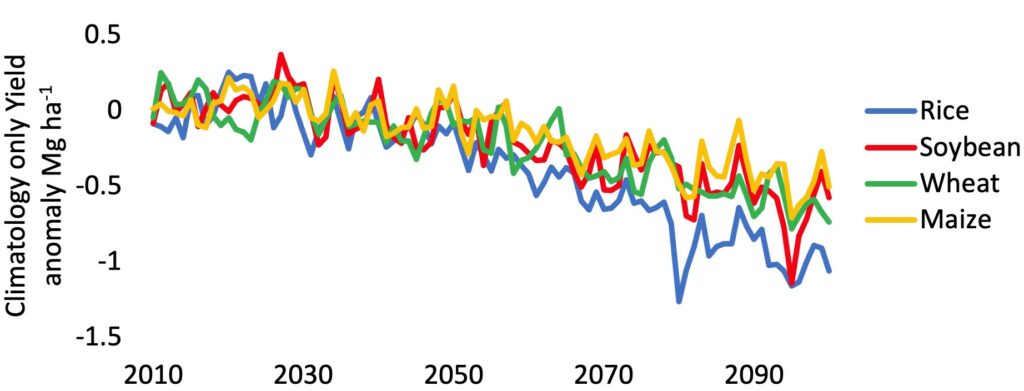

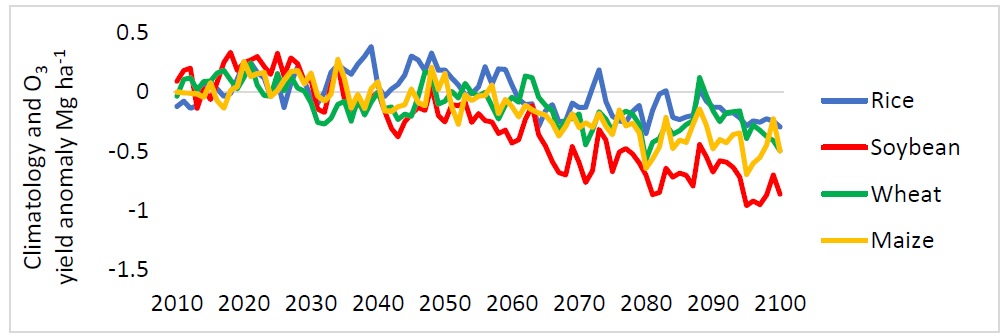

由中大理学院地球系统科学课程副教授及环境、能源及可持续发展研究所副所长戴沛权教授率领的研究团队使用由英国气象局研发的联合英国地表环境模型(JULES)模拟未来地表臭氧、二氧化碳浓度和气候变化对全球农作物产量的影响。模型结合不同环境因子和不同气候变化场景的组合来综合分析未来农业面对的环境威胁。研究团队选择四种最重要的主粮:玉米、大豆、小麦和稻米,并以2010年的气候环境参数作为基线。

研究团队将联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告中的高温室气体排放情境(代表浓度路径RCP8.5)[iii] 套用到JULES模型,模型结果显示气候变化和高臭氧浓度导致所有农作物的产量预计会在未来数十年持续下跌。当中,大豆产量的跌幅尤其显著,研究团队指出大豆植物对地表臭氧污染特别敏感。

稻米生长容易受极端气候事件破坏

是次研究也评估了各主要粮食生产地区(例如中国、美国、巴西、阿根廷、印度及欧洲)受影响的程度,有助了解不同压力因素对农作物带来的负面影响。以大豆为例,预测结果显示,到2100年中国的大豆产量将减少22%,而美国产量的跌幅更达42%。

另一方面,研究指出气候变化对稻米产量的影响最大。现时南亚是全球主要稻米出产地区,预计到2050年,该地区的稻米产量或将减少10至18%,2100年的跌幅更可能达到40%。近期,印度接连受到热浪及其他极端天气打搫,导致小麦失收而要管制其出口,已经引起全球关注气候变化带来的粮食危机问题。

戴沛权教授的研究团队成员、研究论文第一作者、环境、能源及可持续发展研究所博士后研究员梁沛健博士表示:「研究结果显示气候变化的负面影响是导致热带地区农作物减产的主因,生产稻米的国家首当其冲。此外,地表臭氧污染也抵消了二氧化碳施肥效应。我们相信这项研究有助我们推动消除飢饿、实现粮食安全和改善营养的可持续解决方案。」

在国际关系恶化、全球疫情及经济危机的多重夹击下,粮食安全问题已经响起警号,已发展国家亦不能置身度外。气候变化及空气污染将导致粮食供应更加不稳定,令世界与联合2030年实现零饥饿的目标愈走愈远。研究团队相信随着农作物科学技术的进步,例如开发一些耐热和耐氧的农作物品种,配合营养补充,长远而言可以改善粮食安全和提供足够粮食以支撑人口增长。

研究论文全文:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac7246

[i] Climate Action Tracker | Warming Projections Global Update – November 2021

来源:https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/

[ii] 国家自主贡献 (NDC) 是旨在减少排放、适应气候影响的气候行动计画。《巴黎协定》193个缔约国都已经设定首个「国家自主贡献」方案,并须每五年更新一次。

来源:https://www.un.org/zh/climatechange/all-about-ndcs

[iii] 代表浓度路径 RCP是指不同程度暖化路径的人为温室气体排放量情境假设。RCP8.5代表全球持续排放大量暖室气体,并无採取有效减排措施(「一切如常」),辐射强迫力会在2100年达到最大值8.5Wm-2。

来源:https://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/glossary/glossary_r.html

中大领导的研究推算臭氧污染及气候变化将令全球主要农作物产量到2050年减少逾两成

香港中文大学(中大)— 埃克塞特大学环境持续与应变联合研究中心的最新研究,综合评估了地表臭氧污染及气候变化对全球主要农作物产量的影响,并推算到2050年,全球农作物产量将减少达22%。研究同时指出南亚是受影响最严重的地区之一,尤其该地区的稻米生产,单计气候变化加剧极端天气的影响,已导致该地区的稻米生产量到本世纪末减少达四成。

这项研究是首次评估臭氧、二氧化碳排放及气候变化三项因素对农作物的共同影响,并预测每一年农作物受影响的程度,结果显示全球食物安全及粮食危机将会加剧,行动刻不容缓。相关研究结果已刊登于顶尖环境科学期刊《Environmental Research Letters》。

地表臭氧破坏农作物生长

地表臭氧主要成因是汽车及工业废气排放有机挥发物和氮氧化物,它们遇到阳光后,与空气中的氧结合形成臭氧。臭氧对人体和生态系统的健康均具有相当大的危害,对植物的毒性包括破坏光合作用、减少气体交换、诱发早期叶片死亡并阻碍自然植被和农作物的生长。由于植物在调节生态环境中起著至关重要的作用,臭氧引起的植物破坏可能进一步加速环境恶化,对人类健康造成严重后果。

按照最新预测[i],即使《巴黎协定》的所有缔约国家都能够履行其「国家自主贡献」[ii]的2030年减排目标,到2100年的全球平均气温仍会上升摄氏2.4度;二氧化碳及地表臭氧的浓度亦会高于现水平。在此情境下,即使供植物进行光合作用的二氧化碳在大气的浓度增加,出现二氧化碳施肥效应(CO2 fertilisation effect)会抵消部分臭氧及气候变化带来的负面影响,但效果轻微,亦会因植物所需的其他营养不足而限制施肥效应。

由中大理学院地球系统科学课程副教授及环境、能源及可持续发展研究所副所长戴沛权教授率领的研究团队使用由英国气象局研发的联合英国地表环境模型(JULES)模拟未来地表臭氧、二氧化碳浓度和气候变化对全球农作物产量的影响。模型结合不同环境因子和不同气候变化场景的组合来综合分析未来农业面对的环境威胁。研究团队选择四种最重要的主粮:玉米、大豆、小麦和稻米,并以2010年的气候环境参数作为基线。

研究团队将联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告中的高温室气体排放情境(代表浓度路径RCP8.5)[iii] 套用到JULES模型,模型结果显示气候变化和高臭氧浓度导致所有农作物的产量预计会在未来数十年持续下跌。当中,大豆产量的跌幅尤其显著,研究团队指出大豆植物对地表臭氧污染特别敏感。

稻米生长容易受极端气候事件破坏

是次研究也评估了各主要粮食生产地区(例如中国、美国、巴西、阿根廷、印度及欧洲)受影响的程度,有助了解不同压力因素对农作物带来的负面影响。以大豆为例,预测结果显示,到2100年中国的大豆产量将减少22%,而美国产量的跌幅更达42%。

另一方面,研究指出气候变化对稻米产量的影响最大。现时南亚是全球主要稻米出产地区,预计到2050年,该地区的稻米产量或将减少10至18%,2100年的跌幅更可能达到40%。近期,印度接连受到热浪及其他极端天气打搫,导致小麦失收而要管制其出口,已经引起全球关注气候变化带来的粮食危机问题。

戴沛权教授的研究团队成员、研究论文第一作者、环境、能源及可持续发展研究所博士后研究员梁沛健博士表示:「研究结果显示气候变化的负面影响是导致热带地区农作物减产的主因,生产稻米的国家首当其冲。此外,地表臭氧污染也抵消了二氧化碳施肥效应。我们相信这项研究有助我们推动消除飢饿、实现粮食安全和改善营养的可持续解决方案。」

在国际关系恶化、全球疫情及经济危机的多重夹击下,粮食安全问题已经响起警号,已发展国家亦不能置身度外。气候变化及空气污染将导致粮食供应更加不稳定,令世界与联合2030年实现零饥饿的目标愈走愈远。研究团队相信随着农作物科学技术的进步,例如开发一些耐热和耐氧的农作物品种,配合营养补充,长远而言可以改善粮食安全和提供足够粮食以支撑人口增长。

研究论文全文:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac7246

[i] Climate Action Tracker | Warming Projections Global Update – November 2021

来源:https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/

[ii] 国家自主贡献 (NDC) 是旨在减少排放、适应气候影响的气候行动计画。《巴黎协定》193个缔约国都已经设定首个「国家自主贡献」方案,并须每五年更新一次。

来源:https://www.un.org/zh/climatechange/all-about-ndcs

[iii] 代表浓度路径 RCP是指不同程度暖化路径的人为温室气体排放量情境假设。RCP8.5代表全球持续排放大量暖室气体,并无採取有效减排措施(「一切如常」),辐射强迫力会在2100年达到最大值8.5Wm-2。

来源:https://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/glossary/glossary_r.html